Borges nos comunicó, a su enrevesada manera, que el contexto era todo para un autor y su obra, que ser Cervantes y “componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal”; y que, en cambio, ser un francés a principios del siglo XX y razonar exactamente las mismas líneas, una tarea colosal, heroica, imposible.

La misma hipótesis aventuro para una obra de mediados del siglo XX, Lolita. Esta novela –o su fantasma, o el imaginario popular de esa historia– ¿no diferiría en sus méritos y nuestra impresión de ella si fuera escrita por un Borges? Dicho de otra manera ¿daría lo mismo que fuera escrita por un Borges o por un Bukowski? Para este último, ¿no sería una empresa predecible, razonable, necesaria?, y la misma obra, escrita por un ser como Borges, ¿no sería más bien una proeza de ánimo, una aventura hacia lo ignoto, las pasiones o el psicoanálisis, que desafiaría todo lo que uno podría esperar de un Jorge Luis Borges? Pues bien, especulo que Nabokov era un Borges, es más, el Borges que Borges nunca fue y querría o debiera haber sido, un Borges arquetípico.

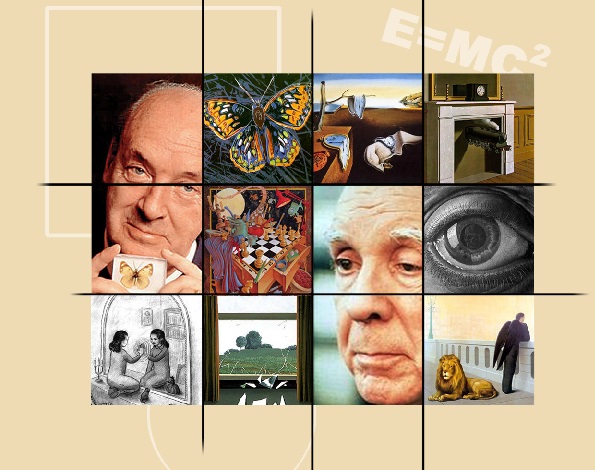

Nabokov fue el auténtico cosmopolita, el auténtico aristócrata, el bibliófilo y políglota predicador de todas las literaturas (Proust, Kafka, Stevenson, Tolstoi) como profesor itinerante; el auténtico trotamundos intelectual y geográfico, el auténtico excéntrico (en preferencias, en pensamientos) e introvertido o indiferente (en personalidad) que expulsado de Petersburgo estudia en Inglaterra (el inglés como su segunda lengua, hablado por sus institutrices), para llegar a Berlín, y expulsado de Alemania llegar a París, y que finalmente expulsado de Europa en la Segunda Guerra Mundial, arribar a la radiante y juvenil Estados Unidos, donde se dedica al anacrónico estudio científico de mariposas (entomólogo, a cargo de la colección de ejemplares de la Universidad de Harvard), para finalizar su viaje en un lugar común a ambos, Suiza.

“En un

libro famoso George Steiner los ligó (a Borges y a Nabokov) a

Samuel Beckett y los llamó extraterritoriales, escritores de dos lenguas, trasterrados,

desterrados, universales” 1

Ni más ni menos que un Nabokov, una mezcla de aristocracia zarista y decadencia europea, francófilo (entre los siglos XVIII y XIX la afición hacia lo francés fue central en el Imperio ruso), elitista, decimonónico, apolítico, solipcista y posiblemente nihilista estoico, indiferente a las aventuras de la carne frente a las del pensamiento; llegue a escribir una modernidad semejante como Lolita (la imagen que dejó en nosotros Lolita), es una verdadera proeza; un Pierre Menard escribiendo el Quijote, o mejor: un Cervantes o un Balzac o un Goethe escribiendo Lolita.

El arte de las atribuciones erróneas

Borges concluye en Pierre Menard, autor del Quijote: “Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le jardín du Centaure de Madame Henri Bachelier como si fuera de Madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales?”

Recordemos que la historia de la literatura, como la de la religión, se basa en atribuciones de autoría posteriores, que naturalizamos; no estamos seguros de la autoría de Homero, ni siquiera de que si este se trata de un nombre propio o una cualidad de un hombre (ciego) 2, tampoco de que el vulgar actor de Stratford William Shakespeare sea el autor de todas las obras con la firma Sakspere (deletreo original); hubo dos segundas partes del Quijote, la segunda auténtica, inspirada en la fraudulenta; de lo que pensaban o decían Sócrates, Buda o Jesús, que nunca escribieron nada, tenemos testimonios de terceros, algunos muy posteriores a su existencia supuesta.

Ocurre que dentro de esa obra de temática superficial y lateralmente pornográfica para el lector que es Lolita, el escriba escondió sus personales y esotéricos juegos verbales, esas inocentes aliteraciones y retruécanos que son la ambrosía del esteta, indiferente a las consideraciones morales o metafísicas, aunque sí quizás inclinado a la belleza alegórica, propia del clasicismo (Humbert-Humbert, la vieja Europa, corrompida por la inocencia americana, Lolita) –dialéctica esbozada en Henry James, personificada en los vitalistas renovadores del inglés Emerson o Whitman–.

Nabokov jugó tejiendo laberintos de palabras que sonaban a música solo para sus oídos o para unos pocos oídos, mientras la juventud norteamericana bailaba frenética el rock and roll y se sentía rebelde solo por hacer enojar a sus padres, profesores y tutores; en este mismo orden, quedó seducida por el prestigio que otorga la censura en Lolita, como en Henry Miller.

En aquel emblemático comienzo: “Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta” poético en su idioma original, vemos a un esteta fascinado únicamente con la pronunciación exótica –para el inglés– de un nombre (pero que en su traducción castellana perdemos, dejándonos únicamente lo patético: “Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta).

Una rápida mención de dos obras de Nabokov, novelas que bien podría haber hecho –o imaginado, o reseñado imaginariamente– Borges, que por pudor, pereza o modestia, no hizo lo que Nabokov no reprimió, a pesar de ser quien era (Borges sabía que obras desproporcionadas, desprolijas y psicológicas tenían su valor, como en Dostoyevski o Faulkner; Nabokov, que llegó a criticarlos, se sintió libre de parodiarlos), escribiendo sin parar, y experimentando con todo: el expresionismo alemán, la farsa, el humor negro (“Rey, dama, valet”), la dramaturgia, el absurdo kafkiano (“Invitado a una decapitación”), la dudosa autobiografía (“Habla, memoria”), etc.

Al igual que Borges (“La superstición ética del lector”), Nabokov “no vacila en señalar tropiezos y fallas de Cervantes, pero precisamente para resaltar los valores de la historia de don Quijote y Sancho.” 3

-Su obra Pálido Fuego (1962),consta de 999 versos póstumos de un autor imaginario (“gloria de las letras norteamericanas”), un prefacio a esta obra, un enorme corpus de notas con la exégesis de ese autor y su poesía, y un índice comentado por alguien primeramente objetivo, luego, chiflado y nada confiable. Una metaficción poioumenon, en donde la historia se limita a ser la historia del proceso de creación de la historia misma.

-En otra, La verdadera vida de Sebastian Knight (1941), un narrador trata de reconstruir la vida de su hermano, un escritor (imaginario), para refutar una biografía del mismo que considera falaz, y de paso relatarnos largamente las novelas supuestamente compuestas por aquel hombre.4

En ambas se habla con toda seriedad de autores que uno puede llegar a considerar reales –o aún más: necesarios, verosímiles, que pueden simbolizar a muchos o a todos los escritores–, de sus obras heterogéneas, de las interpretaciones infinitas de esas obras y de sus mentirosas biografías; en fin, de textos que hablan de otros textos, de la imposibilidad de la reconstrucción fiel de la realidad, y de que al fin y al cabo todas esas realidades construidas no son más que otras literaturas.

(Otras cuestiones circunstanciales, como que nacieron el mismo año, es asunto de astrología y efemérides; la información de que merecieron el nobel y no lo obtuvieron –ambos candidatos en 1965–, compete al periodismo, a la sección cultura o espectáculos.)

Bruno del Barro

Enero 2020