Ciertas irregularidades del paisaje poseen una historia. Quizás esa historia no está demasiado alejada de la de los hombres.

Veamos una.

La laguna está rodeada de algunos árboles.

Los juncos y el agua barrosa le dan un carácter chúcaro, pampeano. No es raro ver patos en ella, a pesar de su escaso tamaño.

La laguna es amarronada, y la intendencia la ve como un resto de campo metido en la ciudad. Es en vano. La laguna no se seca y crece siempre, la tierra alrededor tiene pendiente “hacia adentro” y el agua cada vez que llueve, va a parar a la laguna. Una lomada se encarga de que el agua no saliera al Paraná, sino que se quedase lo más pancha en el terreno.

No es un lugar sencillo.

-¡Véngase, Ignacio! Traiga el lafuché, que un tigre anda por la laguna!

-¡Diande, che, que no me voy a desgraciar por un gato!

-¡Que no es gato, Ignacio, que es tigre! ¡Traiga la escopeta!

Así, en 1858 la laguna cobijó un yaguareté.

No tardaron en cazarlo. Escondido en el yuyal, no tenía oportunidad. Liberados de prejuicios ecologistas, los rosarinos de 1858 no tuvieron clemencia con el lunarejo animal, y pronto la piel -“preciosa” según los diarios- adornó el despacho del jefe político.

Rellenar el enemigo

La idea no era mala al comienzo: empezar a tirar basura, cascotes y tierra negra de los cimentos en las orillas.

Sin embargo, y tal vez recordando el episodio del tigre, vino una idea salvadora: convertir el predio inmediato en un parque con un laguito en medio. La idea fue considerada una estupidez, y se dejó de lado.

La idea fue, luego de mil ideas una más tonta que otra, dar salida al agua de la ya molesta laguna. Mitre ofreció 1500 pesos para eso, algo es algo, y luego de reuniones y más reuniones se le encargó, como no podía ser de otra manera, el proyecto a un inglés.

La llegada del cólera aceleró los trámites. La ignorancia sobre esta enfermedad la vinculaba con frecuencia al agua podrida, y la laguna era un buen chivo expiatorio. Allá van, más carros, más escombros, más barro, botellas, papeles, tablas viejas, fierros.

Los rosarinos de 1868 no saben que la cantidad de desperdicios que ellos producen es mucho menos que lo que se necesita para llenar 7 manzanas completas con un metro de hondo en el medio.

Como la laguna era en realidad privada, la idea genial fue que el estado se hiciera cargo de comprarla entera. Comprar la infección, en el lenguaje de la época. Pero no había un peso, y el cólera se fue, por lo tanto, la laguna siguió, tan “inficionada” como siempre.

Surge otra idea, ya más industrial: poner un caño. Otra: hacer una zanja. Pero Rosario es pequeña, no hay dinero y la laguna, para ser realistas, no afectaba el desarrollo de la ciudad, además de brindar un buen servicio para tirar basura y cazar patos. No lejos, un ombú sirve de cadalso, y más de un delincuente paga, colgado, sus pecados a la vista lejana del agua podrida.

Un ingeniero se hace cargo de zanjear hasta llegar al río. Pero no hay calles, por lo que la zanja incipiente va por medio del campo, siguiendo –más o menos- la línea de inexistentes manzanas de futura construcción. No importa. Hay una fiebre de progreso y esa laguna, foco maloliente, debe ser cegada.

Zanjar

La zanja está mal penada y en vez de zanjear, el ingeniero hace dos lomadas, por lo que el nivel queda igual, sólo que con un par de lindos albardones paralelos. A todo esto, para 1872 se habían gastado 20 mil nacionales.

La ciudad ha crecido en forma desaforada y miles de gringos y gallegos pululan por la calle. Uno de cada cuatro es extranjero en 1880. La laguna ya es un tapón de agua. Su gran extensión, en una ciudad que empieza a valorar cada metro cuadrado, es un desperdicio de espacio.

Una solución nueva es usar los presos para zanjear, pero es un peligro mayor que una laguna con agua corrompida.

Los ingleses se quejan.

Un túnel debajo de las vías, cerca de la estación Rosario Central, para que un desborde no tape las vías, no resuelve las cosas y más perjudica que resuelve, dicen. El tren no se pude detener ya. Además, se pretendía que el ferrocarril pague la obra. Ya la laguna se veía como una amenaza, no sólo de la salud, sino del orden social, último refugio de malandras y fauna salvaje.

En 1881, están trabajando cuarenta peones en hacer zanjas. Parece que la laguna llega a su fin.

Un gran zanjón, de medio metro de hondo, llevará el agua hacia el norte. La laguna se seca, dejando un gran pozo.

De laguna a placita

La laguna es un terreno bajo, yermo, y la idea es convertirla en una plaza.

Claro que una calle la parte en dos, por lo tanto –salomónicamente- se crean dos plazas: una al sur, que se denomina con cierta reverencia Urquiza, y otra al norte, a la que se pone el nombre, con algo de obsecuencia, de Simón de Iriondo. Los terrenos son expropiados: uno de los indemnizados es Lisandro de la Torre.

En 1890 las dos plazas ya tienen jardines, terraplenes y una calle central, el tramway la recorre por tres lados. Con el inicio del siglo, la calle central que dividía la plaza era una más de la trama urbana, y en torno a la plaza ya había un colegio, una iglesia, una cervecería y unos cuantos comercios.

En 1914 se unen las dos plazas, con el nombre de plaza Sarmiento, muerto cuando todavía estaba presente la laguna.

La historia de la laguna y la consecuente Plaza Sarmiento es, en última instancia, la de la ciudad. Al comienzo la ciudad no se diferencia demasiado del campo. A dos cuadras ya están el cardo, la rastrillada y las vacas.

La gente no aprecia esa diferencia tan crucial, hasta que aparece el evento que marca, cruel, esa indiferencia. El campo, lo salvaje, se inmiscuye en la urbe, el tigre, el ave, la enfermedad, la naturaleza irrumpe despreciando lo creado artificialmente por los hombres. No es casual que los ahorcados fuesen colgados “afuera”, y que la palabra “tigre” y “salvaje” fuesen insultos bravos en 1860.

La laguna recuerda esa cisura, que a la vez, es aproximación, es una frontera.

La laguna llena de juncos y sauces no es muy diferente a la orilla del río, a los sauces que pueblan la barranca; se la tolera porque está lejos, pero ya se imagina una ciudad que crece hacia el oeste: el cementerio, las industrias, lo salvaje y lo insalubre, deben estar lejos de la plaza central, de los comercios del centro, de los vecinos más encumbrados.

El ferrocarril también es progreso, pero no tiene nada que ver con la ciudad, a la que circunda y oprime, y con su lógica económica poco tiene que ver con la rectitud de las calles o la belleza de los parterres de rosas. La laguna es cosa de urbanistas, no de ingenieros ferroviarios.

Al poblarse la ciudad, las calles se delimitan, se marcan, tienen pendientes, pero también se hace necesario más terreno, y cada manzana es valiosa.

Expropiar terreno es una manera de hacer salubridad, pero también, por parte de los propietarios, de hacer negocio: vender una tierra de poco valor, inundable, por el precio de un terreno seco, o sea urbanísticamente valioso.

Conclusión

Creer que Rosario creció por sus esfuerzos es una metáfora exitosa.

Refleja la verdad sólo en parte.

Rosario creció en una articulación permanente entre avances y retrocesos, esfuerzos a favor y en contra, intereses contrapuestos y dinero que no se poseía. El resultado no es lineal, sino aleatorio, arbitrario, y a veces caótico.

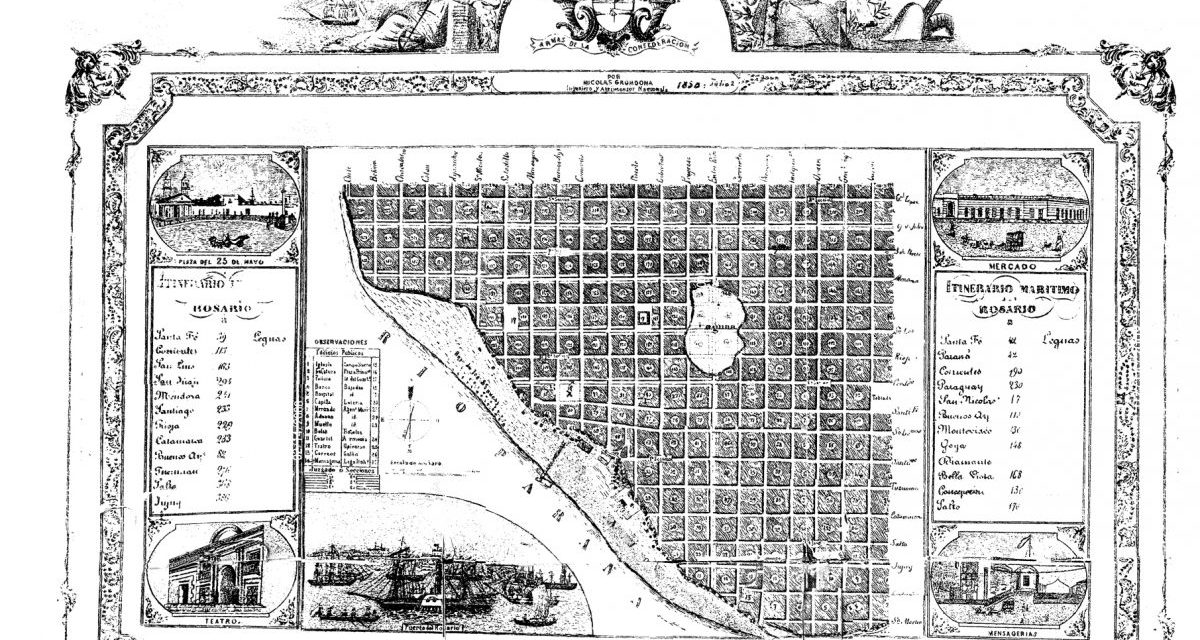

La hoy desaparecida Laguna de Sánchez, llamada también De Los Patos, es un objeto (natural, obviamente) donde se puede ver el proceso de conformación del Rosario actual.

Punto de freno y de avance, la miserable laguna de campo fue, a la vez que un accidente topográfico, un símbolo de barbarie y de ruralidad imposible de tolerar.

Mientras se pensaba en su relleno, los fotógrafos eligen las calles más comerciales para sus postales, se lamenta el cerco de espinosas cactus para los baldíos, la barranca se poblaba de ranchos intolerables y la iluminación era un adelanto comparable al telégrafo. Rosario se divide, para esa época, en centro, suburbios y extramuros, una forma de cualificar a la gente también.

La laguna dejó de existir cuando desaparece la Rosario-pueblo, un Rosario con gauchos y caballos en las esquinas, un Rosario donde todavía se prohíbe llevar cuchillo al pasear por las calles y se ejecuta al delincuente.

Ochenta años después de la unificación de las dos plazas, arqueólogos desentierran los restos de ese proceso: botellas viejas, latas oxidadas y maderas evidencian que Rosario, en el siglo XIX, fue creciendo hasta no tolerar naturaleza entre sus muros, y decimos naturaleza sin domesticar. Para ello, fue rellenando de civilización la laguna. Esa domesticación es urbana: la tierra con árboles es un parque, una plaza, un bulevar.

Veinte años después de cegada, el Intendente Lamas inaugura un parque, inmenso. Allí planta árboles decorativos, exóticos, traza caminos sinuosos, como en un bosque de hadas, y enormes canastas de cemento figurarán ofrendas de algún gigante a su mamá.

Paradójicamente, veinte años después, en ese inmenso Parque de la Independencia, el intendente Lamas excava un laguito, sin desagüe alguno.

Ha olvidado, tal vez, a la laguna. Es que Rosario ya no es un pueblo.