Carlos

Hacía casi dos semanas que Carlos estaba arreglando la casa. La idea era agrandarla, ya que los pibes se iban haciendo grandes y no era bueno –quién sabe por qué- que la nena y el nene durmieran en la misma pieza.

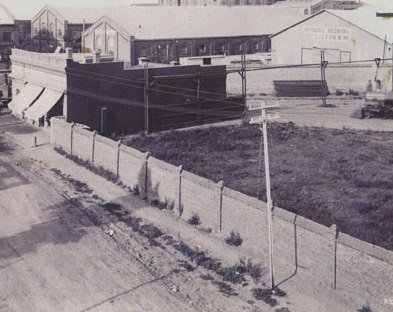

Carlos se levantaba los sábados, cuando no trabajaba y ayudado por un albañil de oficio edificaba dos piezas nuevas. La tirantearía sería de madera, con ladrillos montados sobre los palos, algo muy común en el barrio., un barrio trabajador, seco, cercano a los talleres centrales, de los cuales mediaba sólo por la calle Junín. Esa calle, que hoy vemos como peligrosa y de alto tránsito, en ese 1911 era cansina, con los adoquines parejos, y solamente el recorrido del tranvía alteraba en algo la quietud de la siesta.

Las carretillas de arena iban y venían, al igual que las pilas de ladrillos traídos con un carro. Carlos seleccionaba los mejores para las paredes, los más débiles irían de cascote. En una de las paredes abrió un hueco, necesario para pasar a las dos piezas nuevas, con un cortafierros se encargó de abrir el agujero de un metro de ancho por dos y medio de alto. Cuando los pies se terminaron, el albañil las revocó con pericia, cobró y se fue. Quedaba para Carlos la pintura y la limpieza. La limpieza, que significaba concretamente “llevarse los escombros”.

Los desperdicios de la obra se reducían a una gran montaña de porciones de mezcla, medios ladrillos, fragmentos de revoque, algunas maderas y arena de demolición. Carlos pensó que serían unas diez carretillas, y se preguntó adonde arrojar eso. Ya no había lugar donde desparramar los desechos: se habían hecho los contrapisos (que son mezclas de escombros) y no había huecos, agujeros o depresiones que llenar. Pensó en desparramarlos, pero necesitaba tierra para la quinta. En eso estaba cuando se fue a comer, ya lo estaba llamando.

Para el sábado siguiente se decidió.

Frente a la casa de Carlos no había Nada. No “nada en el sentido de que hubiera campo, como oposición a una casa. Tampoco en el sentido filosófico: enfrente había algo, estaban los Talleres Ferroviarios. Sin embargo, argumentaba a Clara, su mujer:

“Voy y los tiro de noche, total ahí no hay nada…”

La ausencia también poblaba sus argumentos:

“Los tiro así, a oscuras… por ahí no pasa nadie…”

Entre ausencias, cargó la primera carretilla y cruzó –en rigurosa diagonal- la distancia que había entre la puerta de su casa y uno de los árboles de Junín. Cruzó la veredita y usando como retén el paredón ferroviario volcó la despreciada carga. Muy orondo y con la carretilla vacía volvió a su casa por una segunda tanda. Sólo que esta vez, eligió una diagonal opuesta, y repitió el procedimiento en otro sector del paredón. Por ese día bastaba.

“El otro sábado los termino, no es cuestión de engolosinarse”, pensó.

Los escombros quedaron enfrente, cruzando la calle Junín, pero no exactamente frente a su casa. El crimen perfecto.

Mario

Mario terminaba de podar la parra y la montaña de ramas, hojas y racimos secos estorbaba el paso de su casa. Nunca pensó que fuera tanto, pero hacía tres años que esa maldita parra no se podaba. Cortó los troncos gruesos en pedacitos cortos, luego las ramas pero igual la montaña era similar a la mesa de alambre del patiecito –de patas blancas y tapa de mosaico- contra la cual casi se apoyaba. Empezó a poner las ramas en una bolsa de arpillera, aunque sobraba desperdicios por todos lados le permitió reducir un poco el montón, espinoso y lacerante, que empapaba todo de una baba transparente: mala época para podar.

¿Dónde tirar esto? Se preguntaba, rascándose la nuca. Los basureros a duras penas nos llevan la basura, zánganos. Cortar en trozos aún más pequeños sería el doble de trabajo. Sin demasiadas consultas esperó la noche.

Con la bolsa al hombro, miró a ambos lados, esperó que pasara el tranvía –el último- cruzó en diagonal la calle Junín, hasta llegar a uno de los árboles frondosos, un plátano joven. Con trabajo, vació la bolsa en la base del árbol, tapando sus raíces. Mario no estaba preocupado por lo que dirían, total… todos lo hacen.

En eso estaba cuando miró y vio que otros se le habían adelantado, pero con botellas y unos trozos de madera. “-Manga de mugrientos”, pensó.

Josefa

Josefa no lo pensó dos veces. A la hija –Josefita o también “Fita”- se le había caído la olla con sopa encima de la mesa, uno de los remaches de aluminio aflojó y se desprendió el asa. La olla, al pivotar llena de líquido, pegó en la sopera de loza y ésta, con dos platos, se fueron al suelo. Fita lucía además de las lógicas lágrimas, una quemadura leve en el empeine del pie.

“Será de Cristo” -dijo Josefa y le aplicó manteca al pie de su hija- “Vamos a limpiar esto antes que llegue tu padre.”

Josefa tomó los pedazos de sopera y platos, junto con otras menudencias para aprovechar, los metió en un balde y empezó a salir a la vereda. Al salir a la puerta mirar, vio a Carlos charlando con José, en la vereda llena de malvones y se contuvo: “Van a pensar que soy una sucia, mala vecina…” pensaba. “-Mejor lo dejo para la noche, total a esa hora no hay nadie…”

Antes que llegara el marido –llegaba a las once- Josefa abrió la puerta, mientras Fita hacía de campana. Eligió una diagonal corta, y allá fue con el balde lleno de pedazos de loza, fideos fríos y algunos trapos viejos, para disimular. Luego del consabido reto del marido a su esposa y su hija, la nueva sopa estuvo en la mesa. La basura quedó contra el tapial, a escasos treinta metros de la casa de Josefa, pero no frente a ella.

Ricardo

Ricardo empezó a remodelar el baño con la indemnización ferroviaria. Eran unos pocos pesos por treinta años de trabajo, pero servirían para “progresar”, como decían en el barrio. Lo primero fue retirar todos los azulejos Vi-Cri verdosos, de la década del 50. Sin remordimiento, los fue retirando de a uno: salían “limpitos”, ya que la cal no adhiere al vidrio de los azulejos, sólo los deja en su lugar. Sólo hubo que sacarlos. Apiló las viejas piezas contra la pared del pasillo, “hasta que alguien se los lleve”.

Con la reforma, también se amontonaron un inodoro rajado, un bidet y un lavatorio enormes –y que “no hacían juego”, los pedazos de baldosas graníticas y los recortes de los cerámicos nuevos. Apilados contra la pared, la espera porque “alguien se lleve” semejante montaña de cosas inútiles sería eterna. Pensó en dárselos a alguna institución, como Cáritas, pero le daba fiaca solamente llamar por teléfono a una institución de la cual no tenía ni el número; hojeando en la mente pasaron el Ejército de salvación y Emaús.

“Pero hasta que vengan y se los lleven, esto se me llena de cucarachas y a lo mejor hasta de alacranes…” es palabra lo alarmó, y tomó la decisión de arrojar los desechos según la lógica barrial: contra el paredón. Donde nunca hay nadie, porque no es de nadie y no hay nada.

De noche cerrada y como no tenía carretilla, usó un par de baldes de cocina, quedó agotado con semejante esfuerzo, la mujer despotricaba desde la cama. Varios perros ladraron. Pero en dos noches, no quedaba ni el rastro de los escombros: apilados donde Carlos había volcado los suyos, 80 años antes. Se cruzó con otro vecino que apoyaba, cuidadosamente, diez botellas de vino, de la noche anterior. No se saludaron. “-Mugriento” pensó uno. “-Borracho” pensó el otro.

Basura y propiedad

Estas cuatro anécdotas poseen un fondo de verdad.

Una breve recorrida por el ex paredón de Junín delata que la basura arrojada en ese sector lleva casi cien años. No se trata de basura ilustre, la mayor parte son escombros, botellas, hierros viejos, trapos, restos de muebles, huesos. Cada una de las personas que arrojan la basura argumentaría –y se sigue argumentando –que atrás del extinto paredón “no hay nada” y que por ahí “no pasa nadie”.

Este nihilismo urbano implica una forma de pensar interesante. Ni a Carlos, ni a Mario, ni a Josefa ni a Ricardo, se le hubiera ocurrido arrojar los desechos por la medianera: porque allí efectivamente, “hay alguien”, “hay algo”. Lo que ha ocurrido es una ampliación de los espacios de la propiedad privada sobre lo público. Si no es de nadie, potencialmente puede ser mío. Si los papeles lo impiden, al menos no me impedirán el uso. De esta forma, los espacios comunes como plazas, parques y costas se ven como “vacíos”, espacio negativos que no pueden ser apropiados individualmente. Es por ello que apenas se da la ocasión, el sujeto individual, el propietario que no lo posee, se apropia fugazmente de ese espacio vacío.

La propiedad privada es así “elástica” trata de abarcarlo todo: a menos que se la reprima con leyes adecuadas, se monta sobre plazas y parques, calles, ríos y costas. Los clubes se asientan sobre espacios que eran de todos. Los intendentes ubican cocheras debajo de las plazas, y los vecinos basura frente a sus casas si hay un parque, un tapial o unos barrilones. Lo vemos como vandalismo, pero es algo más profundo, es una mentalidad.

Esta tendencia es propia del capitalismo.

La propiedad privada manda, y las leyes que regulan el uso de la misma exceden enormemente las que regulan el espacio público. Así, la contradicción entre público y privado se resuelve, casi siempre por la ganancia del privado avanzando sobre lo colectivo o bien en un statu quo, siempre inestable.

Es en ese arrojar donde se evidencia lo absurdo de la postura habitual de igualar basura = inmoralidad. Frente a un paredón, todos arrojan, porque nadie lo ve, no hay pecado en ello.

La basura en la calle puede indicarnos la forma de vivir. Gente que se horrorizaría arrojando desperdicios en su propia vereda, no tiene empacho en cruzar la calle y arrojarla en el árbol de una fábrica abandonada, para luego regar las flores de “su” vereda impecable. Si se le reprocha el proceder, dirá que todos lo hacen o “es que ahí no hay nada”. Durante un siglo hemos arrojado desperdicios contra los paredones. Nadie se ha quejado, sobre todo, los que viven del otro lado del paredón.

Hoy los paredones se han derrumbado, y la gente usa las plazas o los parques para verter sus desperdicios. No los incomoda, porque ni basura ni parque son suyos, son “vacíos”. No somos mugrientos, nos falta un parque propio.

Aunque para tirar la basura, siempre habrá algún paredón que sea de nadie.

Investigación: arq. Gustavo fernetti

Imagen: Diego González Halama